Chez certaines personnes, l’ignorance de ce qu’est lire un livre se ressent à la façon dont elles viennent à côté de vous et peuvent vous interrompre dans votre lecture une fois, deux fois, trois fois, pour un oui pour un non, sans penser le moins du monde qu’elles font là quelque chose de criminel.

Étiquette : lecture

L’origine des mythes

Comment se fait-il que certains mythes soient si proches entre civilisations si différentes, pour expliquer la création du monde ou la distinction entre l’homme et la femme ? Comment expliquer ces similitudes entre sociétés humaines si éloignées, en des temps où elles n’ont pu communiquer ? C’est la question à laquelle s’intéresse l’historien Julien d’Huy dans le livre Cosmogonies – La Préhistoire des Mythes.

Les similitudes sont en effet parfois troublantes, entre des mythes provenant de groupes humains très distants dans l’espace et dans le temps. Plusieurs récits mythiques imaginent par exemple que la terre est née de l’eau. Que le lit d’une rivière a été creusé par un serpent. Que les reliefs montagneux sont l’oeuvre d’un animal souterrain ressemblant à un mammouth… Rien d’extraordinaire si l’on accepte la probabilité de la coïncidence : après tout, les Hommes ayant eu à observer de mêmes phénomènes en différents points du globe, il est logique qu’ils se soient posés les mêmes questions face à la nature céleste, aux étoiles, au Temps… et soient arrivés aux mêmes analogies pour en parler. Peut-être ont-ils vu des landes émerger des eaux lors de crues ou glaciations, et déduit que c’est ainsi que la Terre est née. Peut-être ont-ils vu des ossements ou fossiles remonter des glaces, et se sont-ils imaginés l’existence d’un animal souterrain fabuleux…

Mais Julien d’Huy se concentre justement sur les ressemblances entre mythes complexes : des récits sophistiqués, développant une chaîne de causalité, et se recoupant en au moins deux ou trois points. Ici, plus de place pour le hasard fortuit. Il existe par exemple quatre ou cinq mythes de Polyphème provenant de civilisations très différentes – nous connaissons celui d’Homère, les autres racontent une histoire à la moralité similaire. Les détails peuvent changer : parfois la grotte n’est pas une grotte, parfois le cyclope est un corbeau… mais tous ont un personnage « gardien des animaux », qui séquestre un autre personnage. Tous contiennent une punition par le feu, tous terminent par une fuite vers l’extérieur sous un animal ou une peau de bête. La similitude va bien plus loin que la simple occurrence de monstres à un oeil, dans un conte ici ou là.

Ainsi procède l’auteur : parmi des mythes de toutes époques et de tous continents, il rassemble des « familles » thématiques, à l’intérieur desquelles il cherche les dénominateurs communs. Pour ce faire, il découpe les mythes en petits segments, analyse les motifs qui reviennent le plus souvent au sein d’une même famille, et génère à partir de là des arborescences qui mettent en évidence les proximités voire les parentés entre mythes, considérant que le motif le plus commun constitue un « tronc » duquel proviennent les variantes. Son postulat : ces « familles de mythes » sont en réalité un seul et même mythe, qui a traversé les âges et muté, se ramifiant en différentes versions à l’occasion d’un événement – voyage, catastrophe, migration… – le groupe humain ou ses descendants acclimatant leur récit à leurs nouvelles conditions de vie, leurs expériences collectives, leurs influences culturelles…

Le livre retrace ainsi le voyage et la transformation des mythes à la surface du globe, corroborant ses hypothèses par les recherches de l’archéologie, de la linguistique, de l’histoire des migrations… En comparant les différentes versions d’un mythe, en identifiant leur provenance et le moment où a pu se produire la fission, il remonte au récit originel le plus pur et le plus ancien. Le propos n’est pas de dire qu’il existerait un mythe unique duquel découleraient tous les autres, mais l’auteur tend néanmoins à reconstituer le proto-récit humain d’avant « sortie de l’Afrique », et il pourrait se résumer ainsi :

« Il y a sous-terre une déesse femme qui retient le gibier, et qu’elle relâche à la surface selon sa bonne volonté ; il s’agit de l’honorer, de la contrarier le moins possible, et de rendre à la terre pour espérer que le gibier se régénère« .

Outre la méthode employée, passionnante à suivre, le livre a plusieurs mérites. Tout d’abord, il fait rompre avec l’impression que les mythes que nous connaissons le mieux, qui font notre connaissance, seraient des originaux. La Bible, la mythologie grecque et tous les scénarios, sont les versions actualisées et composites de thèmes immémoriaux dont l’Homme fait le régulier aggiornamento.

D’autre part, il offre une réflexion sur la nature toute particulière du mythe. Différent du conte, lequel s’assume comme fictif, allégorique et édifiant, le mythe veut être cru sérieusement, pour autant il n’est pas non plus une tentative d’explication « rationnelle » du monde. C’est pourtant un peu de cette façon que les esprits matériels et modernes que nous sommes sont tentés de le percevoir : les mythes, des hypothèses naïves et foireuses que les Hommes de temps anciens formulaient – les seules qui étaient à leur portée avant l’arrivée de la Science et du Progrès. Nous croyons volontiers que ce nous pouvons lire de leurs grimoires, eux le prenaient pour argent comptant. C’est ignorer la place du mythe entre croyance et symbolique. C’est aussi et surtout trahir le sérieux avec lequel nous-mêmes croyons à nos propres mythes. Notre foi en la Science et la technique est bien plus entière, donc plus naïve, que celle que ces Hommes mettaient dans les êtres surnaturels et les histoires imaginées. Moins que des explications, les mythes sont des craintes ou des illusions d’enfants, cristallisées en « belles histoires ». Entre mythe et science, il n’y a pas nécessairement opposition : il y a continuité. Ne fallait-il pas passer par la croyance monothéiste au Dieu unique pour forger le goût d’une Vérité universelle, philosophique ou scientifique ?

Pour Julien d’Huy en tout cas, les mythes sont ce qui a permis à l’Homme de repousser la peur et de réduire la part de l’inconnu. C’est par les mythes que nous apprivoisons l’obscurité, que nous projetons des mots, des formes, des images comme un faisceau sur le néant, pour le rendre plus familier.

Grève de lecture

Tous les lecteurs connaissent sans doute ces passages à vide, lorsque ce qu’on lit glisse sous nos yeux sans nous retenir, non que ce soit mauvais mais qu’on n’ait pas l’esprit à cela. Tous les lecteurs connaissent ces épisodes où l’on est à court d’envie, effectuant les cent pas le long des rayons de sa bibliothèque sans que rien ne nous dise quelque chose. On en vient même parfois à croire que quelque chose s’est perdu en nous qui ne reviendra plus, qu’on ne sera par exemple plus jamais capable de lire quelque littérature que ce soit parce que c’est la forme qui nous barbe désormais, quel que soit l’auteur, quelle que soit l’histoire…

Lorsque ce sentiment nous prend, il s’agit parfois réellement de lassitude de la lecture. On laisse passer du temps et puis cela revient (peut-être qu’un jour, ce sera véritablement la fin et on ne supportera plus jamais de reprendre un livre, de se laisser conter ainsi des histoires par les yeux ?). D’autres fois, lorsque ce sentiment me prend, je saisis un Balzac. Avec la mine dubitative de celui qui doute que cela fonctionne. Et ça fonctionne : une vingtaine de pages à résister, à réaliser que je suis en train de lire, et me voilà emporté. Balzac est comme ces jolies filles qui savent surgir au coin de la rue à l’instant où le cœur blessé vient de jurer qu’il ne tombera jamais plus amoureux.

Offrir un livre

Les gens qui nous offrent des livres sont en général des gens qui ne lisent pas eux-mêmes. Ils nous ont vu souvent avec un livre dans les mains et se sont imaginés que cette posture devait nous plaire. Ils l’ont choisi avec le même embarras qu’on choisit une bouteille de vin pour la maîtresse de maison sans rien y connaître en matière de vins. Un titre, une couverture, ou peut-être même une étiquette de prix, est ce qui a guidé leur choix.

S’ils lisaient un tant soit peu, ils sauraient le désagrément qu’ils nous causent en intercalant ce livre dans notre liste de lecture. S’ils lisaient un tant soit peu, ils sauraient qu’il eût mieux valu des fleurs.

Les trains ne sont pas faits pour lire

Le train était l’un des rares lieux où l’on pouvait s’emmerder ensemble. Un lieu où l’on se savait enfermé pour quelques heures avec des inconnus, seulement reliés par la destination, gens avec qui on n’avait rien à faire qu’attendre d’être arrivés. Tout cela instillait une ambiance et un silence particuliers : on tuait le temps, on avançait son livre de quelques pages, suspendu tant au développement de ce mauvais polar qu’à la transformation du paysage derrière la vitre. On allait même jusqu’à nouer discussion, poussé dans ses retranchements… Tout un univers dont on pensait, par la grâce de l’inertie du service public, qu’il serait chose éternelle.

C’est pourtant bel et bien terminé. Le train, aujourd’hui, se veut bon élève de l’air du temps. Il se rue sur absolument toutes les bêtises que l’époque lui soumet. Des animations en gare aux systèmes d’enchères et de prix fluctuants des billets en ligne, des formules voyage à option IDZen, IDChic, IDZap alors qu’on demande simplement à effectuer un trajet sur un fauteuil à un prix juste et équitable, aux gares nouvelles qui ressemblent à s’y méprendre à d’infernales galeries commerciales : le train se conçoit aujourd’hui autour d’une « expérience passager enrichie », c’est-à-dire d’une saturation de sollicitations, intellectuelles, sensorielles, consommatrices. Il démultiplie les écrans, signalétiques, publicitaires, informatifs, tout en proposant en gare de pédaler pour recharger son portable, comprenez-vous : car le train veut à la fois brancher tout ce qu’il peut, et être un modèle de consommation d’énergie responsable. Plus connecté, plus lumineux, plus musical, avec beaucoup plus d’écrans à tripoter, le train de demain. Bientôt : des tables luminescentes et tactiles, des enceintes intégrées aux fauteuils, des fenêtres même, peut-être, qui sauront se rendre opaques et diffuser de chouettes fluctuations colorées pour cacher cette morne campagne… C’est ce que les gens demandent, non ? Eh bien tant pis, ils en auront quand même !

Pour le moment nous n’en sommes encore qu’à l’inflation des prises électriques et USB, au wifi à bord et à la 5G pour que sa connerie reste bien connectée d’un bout à l’autre du trajet. C’est important. On serait illégitime à se plaindre du dérangement produit par un abruti qui, juste à côté de soi, joue un DVD plein d’agitation visuelle sur un écran 22 pouces, protégé par son casque de la nuisance sonore qu’il émet. D’abord parce qu’il représente à ce jour 25 % des passagers de la rame. Ensuite parce qu’il est chez lui : les trains ne sont pas faits pour lire, ils sont faits pour ceux qui utilisent à pleine capacité les ressources dont on les a truffés. On a mené une politique d’investissement industriel toutes ces dernières années pour équiper ces emmerdeurs bousilleurs, et pour vous empêcher de lire, c’est tout de même malheureux que vous ne compreniez pas. Les instructions sont pourtant claires : lecteurs, flâneurs, doivent aller se faire foutre.

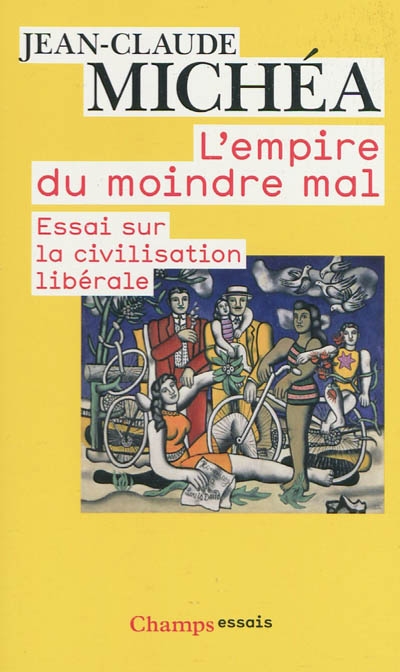

Michéa et le rôle des essais

Sur le conseil d’un ami, je lis Jean-Claude Michéa. Sur son insistance, devrais-je dire, car au départ je rechignais. Michéa comptait alors, pour moi, parmi ces auteurs que l’on connait déjà sans les connaître, à force de les avoir entendus cités dans quelque conversation, lus mentionnés dans quelque article… Tant et si bien qu’on se croit capable, sans en avoir lu une ligne, de les situer, de visualiser à peu près leur thème, de leur attribuer une place sur ses étagères mentales…

Ainsi pensais-je pouvoir situer Michéa sur une carte, avec en prime la pressentiment que nous pourrions bien nous entendre lui et moi si je venais un jour à le lire. Pour cette raison, rien ne me pressait voire je traînais les pieds : tant qu’à lire, je préfère toujours découvrir et me surprendre plutôt qu’approfondir, chercher à conforter ou aiguiser une opinion.

Sans surprise ou presque, je découvre dans cet Empire du moindre mal que Michéa parle de ce dont je devinais qu’il parle : la jonction des libéralismes économique et politique. A savoir : comment libéralisme politique (« c’est mon choix, de quel droit me jugez-vous« ) et libéralisme économique (marchandisation intégrale), intrinsèquement complémentaires, fonctionnent de paire pour aboutir à l’amoralité nécessaire de la société libérale.

Que gauche culturelle et droite économique soient les faces d’une seule et même médaille, du reste, n’a rien d’original. La thèse est connue et a d’autant moins besoin d’être soutenue que notre jeune président jupitérien a opéré en plein jour la fusion officielle de ces deux faces. Reste la redoutable efficacité de Michéa pour objectiver le fait. Arguments autant que style, voici une démonstration faite, nette, voici une affaire classée. Il n’y a plus à y revenir. C’est le genre d’ouvrage définitif qui devrait avoir le pouvoir de clore beaucoup de conversations devenues automatiquement caduques. A l’éventuel contradicteur, on devrait simplement pouvoir claquer le bec, l’interrompre sur le champ et le renvoyer au livre, qui a déjà tranché la question.

C’est à cela que devraient servir les essais, après tout : présenter un caractère suffisamment indiscutable, à l’instar d’une théorie de la rotondité de la Terre, pour mettre fin au débat d’idées et lui permettre de passer à autre chose, de progresser, de ne plus pouvoir revenir en arrière.

Ernst Jünger et le climat électrique de guerre

Lecture plutôt troublante que ce journal d’Ernst Jünger, avec quoi je vous embêterai sans doute encore un peu ici ou là.

Ernst Jünger a traversé le 20ème siècle en participant aux deux guerres mondiales. De la première, il retire une sorte d’expérience vitale ainsi qu’un roman tonitruant et immersif : Orages d’acier. De la seconde il extrait ces journaux parisiens alors qu’il est en poste dans la France occupée (il fera une incursion de quelques semaines sur le front de l’Est en 1942).

On éprouve, pour commencer, l’embarras de lire le récit purement observateur d’un officier allemand placé au cœur des événements. Comme s’il n’était pas en train de jouer un rôle dans cette guerre, le capitaine Jünger se promène, regarde voler les bombardiers au-dessus de Paris de la même façon qu’il observe les coléoptères et les fleurs du jardin de Bagatelle (il est féru de botanique), déplore le caractère autodestructeur de cette guerre en particulier, ainsi que la dérive d’Hitler et des siens, mais avec la même extériorité qu’il rapporte ses entrevues avec les artistes rencontrés à Paris (Cocteau, Guitry, Braque, Léautaud, Picasso…). Difficile de concevoir qu’on puisse si bien ressentir le ressort nihiliste du nazisme tout en continuant à le servir en tant qu’officier administratif.

Mais peu à peu, au fil des pages, Ernst Jünger prend le visage d’un être un peu largué, à la masse, dépassé, plongé dans la tempête et entendant, tel un Ulysse, la houle et les chants de guerre et de révolution, solidement arrimé à son être intérieur… C’est ainsi que finit par s’établir une connexion entre lui et nous.

Ernst Jünger est largué, mais tient une conscience aiguë de la nature démoniaque des événements qui se déroulent. Russes, Allemands, les soldats de cette guerre sont des lémures, les dignitaires nazis des lémures, certains civils français sentant tourner le vent et cédant à la violence des lémures… Le nihilisme d’Hitler est celui plus général de la modernité, de ses guerres, de sa technique, de son mercantilisme… Un soir, de retour d’un dîner en ville, ayant traversé la place de la Bastille, il fait cette description :

« Le génie ailé de la Bastille, avec son flambeau et les tronçons de chaîne brisée qu’il tient dans ses mains, éveille en moi, chaque fois que je le vois, l’impression toujours plus vive d’une force extrêmement dangereuse et qui porte loin. Il donne le sentiment à la fois d’une grande rapidité et d’un grand calme. On voit ainsi exalté le génie du progrès, en qui déjà vit le triomphe d’incendies à venir. Tout comme se sont unis pour l’instituer l’esprit plébéien et l’esprit mercantile, il conjugue en lui la violence des Furies et l’astuce de Mercure. Ce n’est plus une allégorie ; c’est une véritable idole, environnée de ces souffles d’une violence terrible qui, de tout temps, ont auréolé ces colonnes d’airain. »

Avec Jünger, nous voilà perdus dans un monde où les humains autour, comme enivrés par l’odeur de mort, cèdent à d’obscures énergies. Chacun pour ses bonnes raisons, ses prétextes. Dans l’air, une électricité maléfique s’est emparée des hommes. Nous saisirons là le pont entre ce livre et nous. Nous aussi, pouvons sentir se répandre une « morgue d’époque » similaire, en ces temps où des partis adverses nous prennent entre les feux de leurs incantations sans que nous comprenions l’urgence de leurs motifs, chacun appelant à combattre tantôt pour la Syrie, le Jihad, la liberté d’expression, le droit de s’exprimer seins nus, ou pour le port du voile ou son interdiction, tantôt pour le droit d’ultra-minorités représentant quelques centaines de personnes, ou contre l’antisémitisme, ou encore contre la Russie, ou pour les « rebelles » d’on ne sait où…

Le combat est sur toutes les lèvres, et dans ce monde où l’ultra-médiatisation et sa mondialisation sont une formidable caisse de résonance, le moindre différent fait naître des remparts. Les « appels à la paix » eux-mêmes sont une façon de susurrer la guerre, de nous accoutumer à sa venue alors qu’on ne voit pas pourquoi il en serait question au juste. Et voilà que, sans pouvoir donner de raison valable, chacun peut sentir un conflit venir ou se faire à l’idée qu’un jour il aura à se planquer. Peut-être le meilleur pas vers la paix commencerait-il par l’extinction de tous les écrans, de toutes les radios.

« Lorsque la globalisation se faisait attendre, tout le monde l’appelait de ses vœux. L’unité de la planète était un grand thème du modernisme triomphant. On multipliait en son honneur les ‘expositions internationales’. Maintenant qu’elle est là, elle suscite plus d’angoisse que d’orgueil. L’effacement des différences n’est peut-être pas la réconciliation universelle qu’on tenait pour certaine. » – René Girard dans Celui par qui le scandale arrive

Le mécanisme d’expulsion

Quand j’ai demandé à la conseillère du rayon livres où trouver « René Girard », elle a entré le nom dans l’ordinateur, cherché longuement, et fini par relever le menton pour me lancer d’un ton de maraîchère : « René je vais pas avoir… J’ai Girard Alain si vous voulez, mais du René on n’en a plus » !

« Va pour Alain ! », attendait-elle sans doute que je lui dise. J’ai préféré attendre une nouvelle cargaison de « René » et bien m’en a pris. Des choses cachées depuis la fondation du monde. C’est une de ces lectures qui restent, qui sont là pour durer. Une de ces réflexions qui créent un vertige à penser qu’elles étaient là toutes ces années, à la librairie du coin ou dans sa bibliothèque, et qu’elles détenaient depuis le départ les clés de questions qu’on n’avait même pas su formuler.

Temps 1 – Le point de départ de Girard est le désir mimétique : l’homme ne se fixe pas lui-même son désir, il a besoin d’un modèle, il désire ce que l’autre désire. Le désir ne s’attache pas à l’objet, mais à la possession de cet objet par un autre. Ce que l’on désire, c’est la plénitude dont semble empli celui qui possède. Une beauté froide passe devant vous sans daigner vous regarder ? Votre désir s’éveille parce que ce mépris affiché vous exclue, vous fait obstacle, vous signifie que cette personne est auto-suffisante et n’a besoin ni de vous ni de votre regard pour exister. Ce que l’on désire, c’est cette plénitude dont on est soi-même dépourvu.

« Contrairement à ce que veut la théorie du narcissisme, le désir n’aspire jamais à ce qui lui ressemble ; c’est toujours ce qu’il imagine de plus irréductiblement autre qu’il recherche. (…) Et plus le désir cherche le différent, plus il tombe sur le même ».

L’homme désire ce qui est hors d’atteinte, ce qui est fondamentalement autre que lui. Il est en quête perpétuelle de différence, qu’une fois trouvée il imite. La conduite mimétique aboutit évidemment à l’érosion de la différence et à une fuite en avant vers une singularité toujours nouvelle.

Temps 2 – Les hommes n’accordant de valeur qu’à ce qui est désiré ou détenu par l’autre, avec effets de réciprocité qui expliquent les phénomènes de mode, d’admiration et d’emballement, on devine aisément que le mimétisme entraîne aussi des cycles contagieux de rivalité, de concurrence, qui accumulent les tensions et que la communauté doit juguler. La loi est une tentative de mettre de la distance entre les désirs au sein d’un même groupe pour contrôler le mimétisme (« tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas la femme de… », etc.).

« Ce sont les pères et les fils, ce sont les voisins et les amis, qui deviennent des obstacles les uns pour les autres. (…) A mesure que les barrières entre les hommes disparaissent, les antagonismes mimétiques se multiplient (…). Dans un monde où il y a de moins en moins de barrières fixées et institutionnalisées, il y a de plus en plus de chances pour que les hommes deviennent l’un pour l’autre l’obstacle fascinant. »

Temps 3 – René Girard fait un détour par l’ethnologie et constate que l’ensemble des mythes primitifs et antiques racontent une seule et même histoire : celle d’une crise de rivalités mimétiques au sein de la communauté, qui se résout dans un second temps par l’expulsion d’une victime unanimement désignée, et sacrifiée. La violence sociale est mise sur les épaules d’une personne et expulsée du monde humain pour acquérir un caractère divin. La victime, haïe tout autant qu’admirée, est tenue pour responsable tant du trouble qui précédait la crise que de l’apaisement qui résulte de sa mort.

Selon Girard, les mythes seraient autant de récits du sacrifice de la victime émissaire, racontés par les lyncheurs eux-mêmes. Malgré toute leur diversité, ces récits ont en commun d’extérioriser la faute et de ne jamais mettre en doute la responsabilité de la victime. Un mythe comme celui d’Œdipe par exemple, peut être empathique avec le héros mais ne laisse jamais la possibilité de douter du fait qu’il ait effectivement tué son père et niqué sa mère. Il est donc malgré tout responsable de ce qui arrive.

Les lyncheurs ont besoin de croire à l’implication de la victime dans la cause du trouble social pour que le sacrifice fonctionne et soit purificateur. La collectivité a besoin, pour sortir du cycle de violence qui menace ses membres, de refouler le fait qu’elle transfère cette violence sur une victime arbitraire et innocente. Les « choses cachées depuis la fondation du monde » sont en réalité l’enfouissement continuel et répété de cette opération : la dissimulation du crime d’injustice par lequel la société obtient la cohésion.

« L’irruption de la vérité détruit l’harmonie sociale fondée sur le mensonge des unanimités violentes. »

« La cité des hommes n’est un aimer ensemble que parce qu’elle est aussi un haïr ensemble. »

Temps 4 – Tous les mythes fonctionnent sur ce « mensonge », jusqu’à la Bible. La Bible est le premier récit mythologique à différer du schéma sacrificiel, du moins à présenter la victime comme innocente et abusivement chargée.

On pense évidemment à la Passion du Christ, mais les exemples de Girard sont légion et c’est sans doute pour eux que le livre vaut d’être lu. Dès l’Ancien testament, le sacrifice est démythifié, le non-dit des bourreaux est rompu et ceux-ci ne sont plus dans leur bon droit. Le mythe d’Abel et Caïn, à la lumière girardienne, révèle noir sur blanc que la cité humaine est construite sur le cadavre d’un innocent sacrifié, et que tant que c’est le cas elle entretient une spirale de violence qui la mène à la destruction.

Cette révélation est néanmoins imparfaite, elle reste empreinte d’une certaine divinisation de la violence. Il faut attendre le Nouveau testament pour aller au bout de la logique : le fils de Dieu vient prouver aux hommes que la violence n’est nullement divine mais qu’ils en sont seuls responsables. En ce sens, considérer la mort du Christ comme un « sacrifice » est un total contre-sens que commettent les chrétiens, selon René Girard. Le Christ ne meurt pas pour le bien des hommes ni pour une utilité quelconque, le Père ne le rappelle à lui, c’est une mort pleinement « naturelle » provoquée par l’unanimité des hommes et personne d’autre. L’Apocalypse n’est pas non plus le défoulement de forces surnaturelles sur la terre mais un aperçu de la destruction finale à laquelle se destinent les hommes en poursuivant dans leur voie.

Temps 5 – Le « sens de l’histoire », selon Girard, est celui d’une prise de conscience progressive du mécanisme sacrificiel. Les hommes sont de plus en plus conscients, et ce faisant ils ruinent l’efficacité du mécanisme. Ils doivent alors partir en quête de « nouvelles ressources sacrificielles », d’un nouveau sacrifice dont ils n’auront pas conscience.

La communauté rejetait sa violence sur une victime innocente, alors les prophètes hébreux l’ont révélé, menaçant ainsi l’adhésion sociale et étant persécutés pour cela. Leurs descendants se sont fait leurs témoins en dénonçant cette persécution, mais ce faisant ils se dédouanent de leur coresponsabilité et expulsent leur faute en la projetant sur leurs pères.

« Les fils croient se désolidariser des pères en les condamnant, c’est-à-dire en rejetant le meurtre loin d’eux-mêmes. De ce fait même, ils imitent et répètent leurs pères sans le savoir. Ils ne comprennent pas que dans le meurtre des prophètes, il s’agissait déjà de rejeter sa violence loin de soi. Les fils restent donc gouvernés par la structure mentale engendrée par le meurtre fondateur. Toujours ils disent : « Si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour verser le sang des prophètes ». C’est dans la volonté de rupture que s’accomplit chaque fois la continuité des pères et des fils. »

Jésus vient les détromper et enseigner aux hommes de ne pas enfouir leur propre responsabilité violente contre les autres. Il vient révéler les « choses cachées » que les hommes étaient sur le point de déterrer mais qu’ils s’escriment à recouvrir. Rompre le cycle de la violence, c’est ne pas participer à l’unanimité, mais c’est aussi ne pas s’exempter des crimes commis avant nous. Ne pas rejeter la faute et en prendre sa part. On crucifie Jésus pour le trouble qu’il répand et là encore, ce sont ceux qui pensent avoir saisi son message – les chrétiens – qui le dénaturent, en faisant de Jésus un sacrifié dont la mort vient racheter leurs péchés (alors qu’il n’est qu’une énième victime émissaire qui attend que sa mort soit comprise pour ce qu’elle est), et en rejetant la faute commune d’avoir abandonné Jésus sur les Juifs qui l’ont tué.

« L’indignation scandalisée est toujours désir fébrile de différencier le coupable et l’innocent, d’assigner les responsabilités, de dévoiler l’ignominie jusqu’au bout et de la châtier comme elle le mérite. Le scandalisé veut tirer l’affaire au clair. (…) C’est toujours le scandale qui appelle la démystification, et la démystification, loin de mettre fin au scandale, le propage et l’universalise. La culture contemporaine n’est plus rien d’autre. Il faut du scandale à démystifier. »

Temps 6 – Depuis, les hommes parcourent leur chemin vers la conscience de leur mécanisme social, avec la menace d’un épuisement progressif de ressources sacrificielles. Girard écrit en 1978, à une époque où pèse le risque de la guerre nucléaire. Pour lui, nous sommes arrivés à période très particulière où les frères ennemis pris au jeu mimétique sont les Etats-Unis et l’URSS et où, la pierre de lapidation étant devenue la bombe, l’humanité est au pied du mur : ou bien elle devient lucide sur elle-même, ou bien elle s’autodétruit et accomplit l’Apocalypse.

(J’arrête ici cet article insupportablement long. Il m’en faudra sans doute un autre pour rebondir sur les points qui m’intéressent le plus.)

Les livres qui ont changé quelque chose

Pourquoi un livre reste ? Qu’est-ce qui fait qu’après lui, la vie n’est plus tout à fait la même qu’avant ? Evidemment il est bien difficile de le dire. Evidemment, l’écho produit est infiniment personnel et relève autant de la qualité du livre que de l’âge où on l’a lu, du moment où on l’a lu, de ce qu’on y cherchait alors… Evidemment, cette liste est stupide et imparfaite comme n’importe quelle « liste ». Evidemment, Noël vient de passer et ces suggestions auront du mal à se faire une place parmi le paquet de mauvais livres offerts que vous avez à lire…

Voici néanmoins les livres qui ont changé quelque chose, soit qu’ils aient enrichi ma vision du monde d’une « grille de lecture » nouvelle comme on dit, soit qu’ils laissent une trace vivante, comme si les personnages ou les idées poursuivaient leur course en moi sans que je sache précisément pourquoi…

Il ne s’agit pas ici de « qualité littéraire ». Ce sont simplement là les petits galets qui restent lorsque je me retourne sur le chemin de lecture parcouru.

Journal d’un génie – Salvador Dali

A l’époque j’aimais ses peintures. Aujourd’hui non mais je continue à apprécier l’homme, pour sa vie et sa façon de doubler la modernité par la droite.

Continuer la lecture de Les livres qui ont changé quelque chose

Gastronome de la merde

Il y a des gens qui « aiment lire », et qui de fait lisent beaucoup, tout en réalisant le miracle de ne jamais faire d’incursion dans la vraie littérature. Ils lisent assidûment en effet, mais piochent systématiquement dans la facilité et le tout-venant de l’actualité d’édition. Roman de la dernière midinette qui dénonce le milieu médiatique. Succès américain d’il y a 2 ans. Livre de la rentrée littéraire. Essai socio-politique du moment…

Le gastronome de la merde est quelqu’un qui, faute de pouvoir se démarquer par le raffinement de son goût, mange de la merde mais en mange en quantité, en vue de compenser. C’est par la quantité ingurgitée qu’il entend se rendre intéressant.

Et il n’est pas exclu qu’il y parvienne ! et qu’il usurpe le titre de champion dans sa catégorie.

En musique, le gastronome de la merde écoute tous les hits du moment, tous genres confondus, et à tout moment de la journée ; il passe alors pour le passionné de musique, à la curiosité et au goût si « éclectiques ». Le trentenaire qui se gave de cochonneries sucrées ou gélatineuses, de pizza cheesy crust ou de n’importe quoi, plaidera qu’il « aime manger » ; il hérite alors de l’imaginaire positif du Gargantua de la bouffe et passe pour un bon vivant.

Mais le gastronome de la merde dans le domaine littéraire, de tous, reste le plus particulier. C’est que l’activité de lire est perçue par la plupart des gens comme une absolue qualité en soi. Peu importe des livres dont on parle. Le prétendu amour des livres fait toujours son petit effet. Si l’on aime lire, si l’on lit beaucoup, alors on est forcément quelqu’un de bien, quelqu’un de civilisé. Le gastronome de la merde dans le domaine littéraire est imposteur par excellence.

Pour notre part, lorsque quelqu’un nous affirme qu’il « adore lire », qu’il « dévore les bouquins » ou qu’il « lit beaucoup », cela nous émeut à peu près autant qu’un ivrogne qui nous dirait qu’il « aime beaucoup boire », planté devant le rayon « piquette » du supermarché.